扁桃炎について

2025年10月15日 12:00 カテゴリ: スタッフブログ

扁桃炎は、喉の奥にある扁桃に細菌やウイルスが感染して炎症を起こす病気です。主な症状は喉の痛み、発熱、倦怠感などです。細菌性の場合は抗生物質が使われますが、ウイルス性の場合は自然治癒することが多いです。悪化すると膿がたまることもあるので、早めの受診が大切です。

副鼻腔炎について

2025年10月01日 09:37 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!本日は副鼻腔炎についてお話しします。

副鼻腔炎は、副鼻腔という鼻の周囲にある空洞に炎症が起こる病気です。

風邪や細菌感染などが原因で起こり、鼻づまり、黄色や緑の鼻水、頭痛、顔の圧迫感、歯の痛み、悪臭や嗅覚障害などの症状が現れます。急性と慢性があり、慢性になると長期間続くこともあります。治療には鼻うがいや吸入、内服治療、重症の場合は手術が必要になることもあります。

気になる症状が現れた場合は、早めに受診をお勧めします。

ノロウイルスについて

2025年09月16日 17:09 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは、今日はこれからの時期に流行るノロウイルスについてお話しします。

強い感染力を持つウイルスで、主に食べ物や手指を介して口から体内に入り、感染すると急性胃腸炎を引き起こします。症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などで、通常は2〜3日で回復しますが、乳幼児や高齢者では脱水症状を起こしやすく重症化に注意が必要です。

予防には手洗いの徹底と食品の十分な加熱が効果的です。

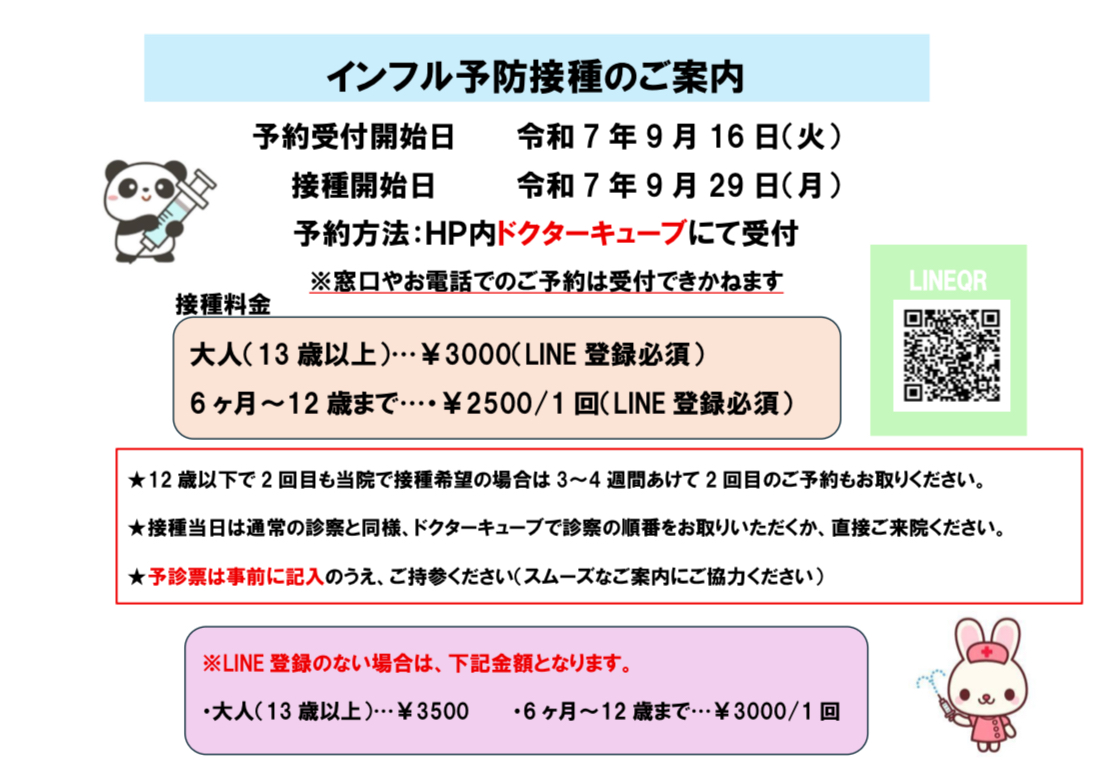

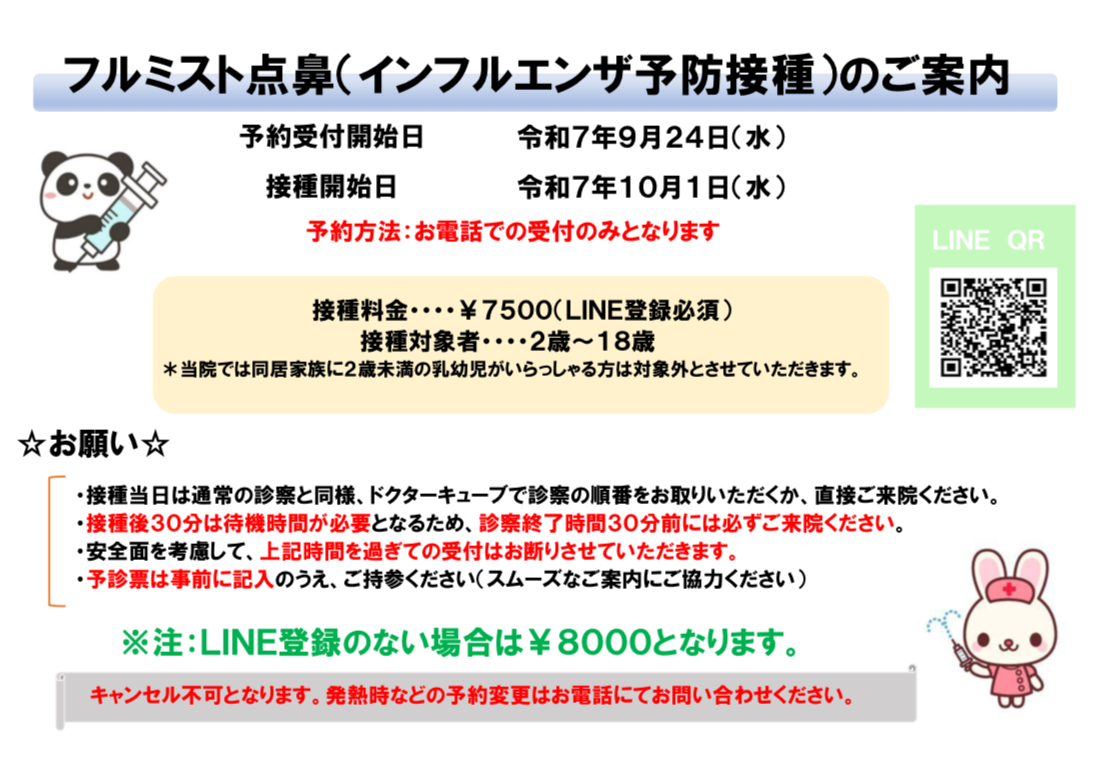

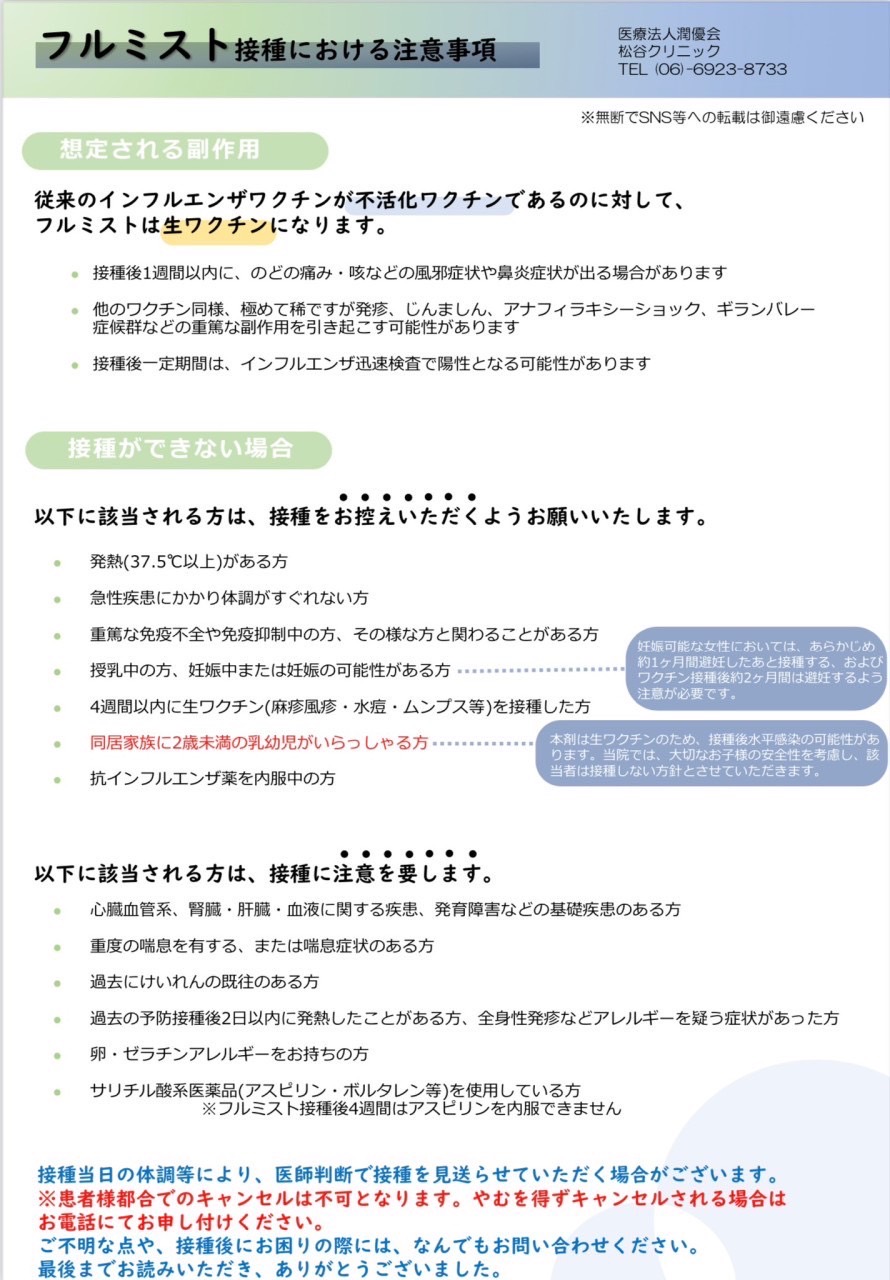

インフル予防接種ご案内☆

2025年09月10日 13:00 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!

インフルエンザ予防接種のお知らせです☆

予防接種については上記画像をご覧ください!

またLINEにて割引クーポンを配布します!

接種の際にクーポン画面をご提示ください♪

期間中何回でもご利用頂けますのでご家族で別日に接種される方はお手数ですがその都度ご提示をお願い致します。

ご予約はドクターキューブより受け付けております!

⭐︎9月担当医⭐︎

2025年08月25日 17:09 カテゴリ: スタッフブログ

★熱性痙攣について★

2025年08月22日 12:32 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは。本日は熱性痙攣についてお話しします。

熱性痙攣は、生後6か月から5歳頃までの乳幼児が高熱を出したときに起こるけいれん発作です。多くは数分以内におさまり、意識も自然に回復します。脳に異常があるわけではなく、発達段階にある子ども特有の反応で、成長とともに自然に消失することがほとんどです。再発の可能性はありますが、予後は良好です。

耳管開放症について

2025年08月06日 15:12 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは、本日は耳管開放症についてお話しします。

耳管開放症は、通常閉じている耳管が開いたままになることで、自声や呼吸音が異常に響く「自声強聴」や耳の閉塞感を引き起こします。長時間の座位、急激な体重減少、ストレスなどが原因とされます。

予防には、規則正しい生活や適度な体重管理、十分な水分補給が有効です。また、症状が出た際には、横になる、頭を下げるなどの体位調整が一時的な緩和に役立つことがあります。持続する場合は耳鼻科受診が推奨されます。

耳掃除について

2025年07月29日 15:17 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは、今日は耳掃除についてお話します!

耳掃除は耳垢を除去して清潔を保つために行いますが、やりすぎは逆効果になることがあります。耳垢には耳を保護する働きもあり、頻繁に掃除すると炎症や外耳道湿疹を引き起こす可能性があります。耳の奥に綿棒を入れるのは危険で、鼓膜を傷つける恐れもあるため、見える範囲をやさしく拭く程度にとどめましょう。月1回程度が目安です。

⭐︎8月担当医⭐︎

2025年07月29日 12:15 カテゴリ: スタッフブログ

鼓膜切開について

2025年07月15日 15:00 カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!今日は鼓膜切開についてお話します!

鼓膜切開は、中耳炎などで中耳に膿や浸出液がたまっている場合に、鼓膜に小さな穴をあけて液体を排出する処置です。

耳の痛みや聴力低下がある場合に行われます。

通常は局所麻酔で数分程度で終了します。

処置後は痛みや炎症が軽減し、聴力も改善することが多いです。

中耳炎の再発防止のために、必要に応じて小さなチューブを入れて液がたまらないようにすることもあります。